La transformation

Dans cette partie, nous allons analyser comment la

télévision peut transformer la réalité.

La surmédiatisation et la

surinformation se remarquent principalement dans les journaux télévisés. En

effet le poids des mots ne valant pas le choc des images, les gens s’informent

plus facilement en regardant les journaux télévisés qu’en lisant. Visant à

faire un maximum d’audience, les directeurs de chaînes favorisent la

retransmission en direct, car cela réduit le temps de l’analyse et de la

réflexion. De ce fait, le téléspectateur garde une distance par rapport à

l’évènement mais est assez proche pour se sentir concerné et culpabiliser.

Celui-ci croit alors qu’il a compris grâce à la richesse visuelle. Peu à peu

s’établit donc dans les esprits l’idée que l’importance des événements est

proportionnelle à leur richesse en images. Plus un reportage sera riche en

images plus il sera regardé. De ce fait les chaînes utilisent la

spectacularisation (la recherche du sensationnel à tout prix), la mise en scène

et l’émotionnel.

Nous pouvons développer l’exemple de la guerre du

Golf, en effet elle a été la première

guerre télévisée et a donc influencé beaucoup de spectateurs par le choc des images qui ont

été parfois utilisées de façon excessive. En effet, certaines chaînes sont

allées jusqu’à mettre en scène des faux témoignages, pour émouvoir les

téléspectateurs, afin de populariser la guerre. Cela définit l’expression de

« l’information spectacle ». Encore maintenant, le journal télévisé

est structuré comme une fiction, c'est-à-dire que dans chacun d’eux, les nouvelles se succèdent mais ne sont

présentées que rapidement, sans être traitées en profondeur : trop de

nouvelles, donc surinformation, avec trop peu de temps consacré à chacune

d’elle entraîne la désinformation.

Les chaînes de télévision se servent donc de beaucoup

d’images sensationnelles au détriment de l’information qui se doit d’être

objective afin d’augmenter l’audimat. Ils livrent lors de journaux télévisés, lorsqu’ils

traitent de sujets importants, un nombre largement excessif d’images pour faire croire a une

information complète. Comme un dirigeant de TF1, a dit, il s’agit moins

d’informer que de répondre aux attentes du public, de rejoindre l’opinion

majoritaire, et donc faire l’audience la plus large possible. En exagérant

certains faits, ils donnent une dimension importante à des événements qui ne le

sont pas autant et vice versa. Pour prendre un exemple plus récent, nous

pouvons citer l’exemple de la crise des banlieues durant laquelle s’était posé la question de savoir s’il fallait ou

non médiatiser cet événement car certains émeutiers étaient violents juste

devant les caméras : faut-il ou non médiatiser la violence.

Cela nous amène à nous intéresser à la violence à la

télévision.

On peut s’apercevoir que de nos jours la violence est

de plus en plus présente à la télévision. Cette forte présence a des nombreux effets négatifs.

Ce graphique nous montre ce que pensent les personnes

que l’on a interrogées du niveau de violence à la télévision.

Nous allons analyser deux principaux effets qui sont

la banalisation de la violence ainsi que le désir de reproduction de la

violence vue à la télévision.

La violence à la télévision se trouve dans la plupart

des programmes on trouve même des dessins animés violents comme la série

« Happy Tree Friends »

qui met en scène des personnages enfantins qui cependant font preuve d’une

violence extrême entre eux ( sang; torture….). Cette série est un parfait

exemple du fait que la violence touche tous les publics à la télévision et en

particulier un public de plus en plus jeune.

La violence touche les plus

jeunes

Happy

Tree Friends

De plus au cours de notre enquête nous avons pu voir

que le plupart des gens trouvaient les journaux télévisés trop violents. Il est

vrai que les journaux télévisés n’hésitent pas à traité des sujets en montrant

des images violentes qui peuvent être vues par tout le monde. En Novembre 2006

par exemple les journaux télévisés de TF1, France 2, et France 3 ont consacré

environ 15 minutes au sujet de l’Irak qui est souvent traité par des images

violentes (Attentats, scènes de guerres..).

Mais la banalisation de la violence se fait le plus

souvent par le biais des films et téléfilms. Les plus touchés par cette

banalisation sont les enfants et les adolescents car pour eux la violence ne

choque plus, elle peut devenir un jeu ou certains jeunes peuvent penser que

comme dans les films la violence peut résoudre tous les conflits ou s’intègre

dans la société.

Cette banalisation peut entraîner un désir de

reproduction de cette violence vue à la télévision. Mais ce fait n’est pas

nouveau. Déjà au Etats-Unis dans les années 20, on avait établi une relation

entre la fréquentation des salles de cinéma et la délinquance. De nos jours

cette relation existe encore mais elle s’effectue plus par le biais de la

télévision que par le cinéma. Par exemple en 2002 un jeune de 17 ans frappe de

plusieurs coups de couteau une de ses camarades, il expliquera ensuite qu’il a

eu cette envie de tuer après avoir vu plusieurs fois le film Scream. Ceci est un fait grave, mais certains

reproduisent la violence vue dans certaines émissions comme Jackass qui

montre un groupe de personnes qui font tout et n’importe quoi sans se soucier

des conséquences.

Johnny Knoxville

(Jackass)

Il n’y a pas que les adolescents qui sont touchés par

cette banalisation car une enquête sur des enfants de 6 à 10 ans montre la

corrélation entre le nombre d’heure passées devant la télévision (films

d’actions et séries télévisées) et les comportements agressifs ou délinquants.

Nous allons maintenant voir quelle est la relation

entre la politique et la télévision.

Les hommes politiques, depuis l’arrivée de la

télévision, ont toujours voulu s’en servir. Le premier grand homme politique

qui l’a utilisée fut le général De Gaulle, il avait très bien compris l’impact

de ce nouveau média et a profité de son essor pour en faire un outil de

communication du pouvoir.

Charles De Gaulle

Avant que la télévision ne soit séparée de sa tutelle

de l’état, le gouvernement pouvait montrer ce qu’il voulait et ne laisser pas

s’exprimer l’opposition. La télévision sert aussi aux hommes politiques pour

passer des messages importants, maintenant, les grands discours présidentiels

sont toujours télévisés.

De

nos jours on peut se demander si les hommes

politiques font plus attention à leur image (notamment à

la télévision) qu’à

leur propos. Par exemple Nicolas Sarkozy, durant ses meetings engage

une

société privée pour le filmer et c’est

lui-même qui choisit comment il va

apparaître à l’écran car c’est la

société que l’homme politique a choisi qui a

les droits de l’image de ce dernier. Ainsi les chaînes de

télévision ne peuvent

pas choisir les images qu’elles vont diffuser car elles leur sont

imposées par

la société privée choisie par l’homme

politique.

Un autre aspect important de la politique à la

télévision est les débats. Au cours de notre enquête, 56.19% de personnes nous

ont répondus qu’ils regardaient les débats télévisés mais seulement 36.27% nous

affirment que ces débats peuvent modifier leur opinion politique. Ces débats

peuvent aussi participer à la démocratisation de la politique car tout le monde

peut les regarder et ainsi connaître réellement les idées des candidats.

La télévision est un moyen de « contrôle »

de la population et les hommes politiques le savent bien et s’en servent. Par

exemple, certains journalistes ont dénoncé le fait que les journaux télévisés

ont surmédiatisé la violence lors de la campagne présidentielle de 2002, ce qui

« avantage » les partis de droite.

Dans son rôle de transformation du réel, la télévision peut être un facteur de socialisation des individus.

Les

médias sont omniprésents dans la vie quotidienne,

et en particulier la télévision, qui est le principal

média chez les jeunes.

L’enfance est la période d’apprentissage et de

découvertes, celle ou l’enfant

expérimente de nouvelles choses en s’appuyant sur la

réalité, ce qu’il voit

autour de lui, mais notamment de ce qu’il voit à la

télévision. Plus il passe

de temps à la regarder, plus il en retire des informations et

des idées, et

c’est à l’âge de 7 ans qu’il se rend

compte de réalité ou non de la télévision,

ce qui ne veut pas dire qu’il les distingue pour autant. Environ

un an plus

tard, c’est l’âge où l’enfant devient le

plus exposé au pouvoir de la

télévision, car il est en âge de se forger sa

propre opinion. Elle joue donc un

rôle important dans la socialisation des plus jeunes, pour qui

les écrans sont

devenus des objets routiniers, simples et ludiques.

La télévision peut parfois être vue

comme un élément du lien familial, du fait qu’elle est généralement regardée

collectivement. De plus, nous pouvons voir qu’une fille sur deux regarde son

émission favorite avec sa mère. Ce lien entre parents et enfants est en

revanche quasi inexistant pour d’autres médias, et en particulier pour les

« médias numériques », c'est-à-dire les ordinateurs, les consoles de

jeux vidéo…

Par ailleurs, la télévision peut être

un moyen d’échanges, au sein de la famille, ou d’un groupe. D’après une étude

menée par Dominique Pasquier, directeur de recherche au CNRS, 8 enfants sur 10

disent parler de la télévision avec leurs amis, à l’école. Le petit écran est

largement en tête des sujets de discussions abordés dans la famille, et peut

même aller jusqu’à devenir une source de conflits entre les enfants et leurs

parents, du fait que ces derniers veulent contrôler et parfois imposer les

programmes que leurs enfants regardent, ce qui leur donne le sentiment de

continuer à exercer leur autorité.

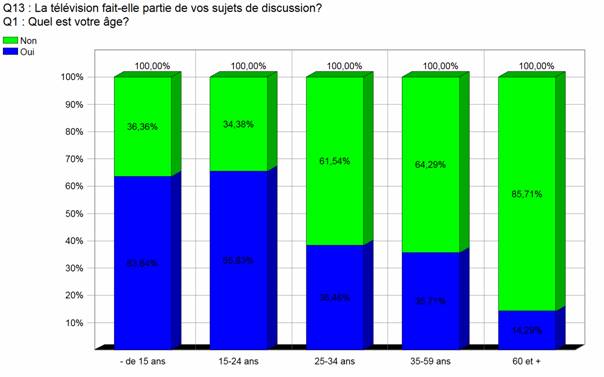

Le graphique ci-dessous nous montre pour quelles

personnes, la télévision est un sujet de discussion :

La télévision a

un impact plus important sur les familles d’origines modestes, que sur les

familles plus aisées, du fait que la télévision est presque l’unique source de

distractions, d’information, et d’ouverture sur le monde, tandis que chez les

familles favorisées, d’autres facteurs enrichissent leurs débats et leurs

échanges. A cela on peut ajouter que dans certaines familles, la télévision a

un rôle très important dans l’organisation des horaires (comme les repas) ou la

disposition des meubles.

La socialisation peut également se

faire par le biais de la télé-réalité, car nombreux sont les jeunes qui

s’identifient aux candidats.

La première émission de télé-réalité a été diffusée en

1973 aux Etats-Unis, elle s’appelait « An American

Family » et racontait le divorce d’une famille

californienne. Le principe de ce genre d’émissions est donc de s’introduire

dans la vie privée de personnes ordinaires. Suite au développement de ces

programmes, d’autres ont connu leur essor, comme par exemple les reality shows, des émissions dans lesquelles Monsieur Tout

Le Monde vient raconter une expérience qu’il a vécue.

Le succès de la télé-réalité explose

véritablement en 1999 avec l’émission « Big Brother » diffusée au Pays-Bas. L’idée : enfermer

plusieurs candidats dans une villa sous l’œil de caméras et montrer comment ils

cohabitent. L’émission remporte un tel succès qu’elle s’exporte dans 70 pays,

dont

Il y a 5 genres dans la

télé-réalité :

-le télé-crochet :

des candidats sont en compétition pour gagner la possibilité de devenir des

professionnels de la chanson.

-l’expérience de vie : des

candidats échangent leurs vies, et vivent dans un milieu totalement différent.

-la séduction : des

candidats doivent séduire d’autres participants venus en couple.

-l’isolement : des

candidats sont isolés du reste du monde, et sont éliminés un par un, jusqu’à ce

qu’il ne reste que le gagnant. Ces derniers se trouvent soit dans une villa

luxueuse, soit sur une île déserte.

-l’intervention d’un

expert : grâce à des experts, des candidats peuvent changer leur mode de

vie, leur apparence, la décoration de leur maison...

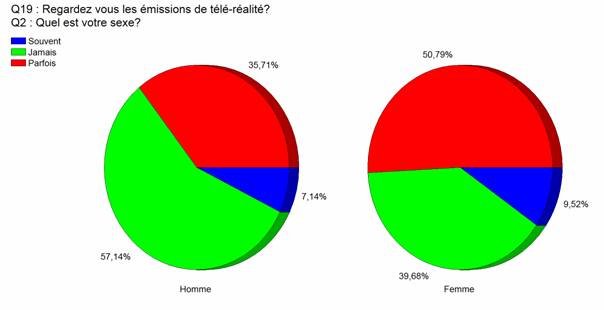

Sur ce graphique nous pouvons voir que

les femmes regardent plus souvent la téléréalité que les hommes. Nous pensons

que ce type de programmes fait appel aux valeurs féminines et aussi que les

hommes regardent plus les programmes sportifs pour se détendre.

Pour attirer des

téléspectateurs blasés, des émissions de plus en plus dégradantes sont

apparues. Dans « Koh Lanta », on a vu des

candidats déguster des vers blancs et dans « La ferme des

célébrités », la chanteuse Eve Angeli aspergée

de bouse en trayant une vache.

Ces émissions ne sont donc

principalement qu’exagération, et mise en scène, dans le but de choquer et de

se différencier, pour attirer de plus en plus de téléspectateurs.

Cependant, l’institut Médiamétrie

réalise des études montrant que les séries auraient davantage de succès que les

émissions de télé-réalité, car les gens se disent lassés des débordements. De

la à dire que la « real TV » est enterrée serait un terme trop fort,

nous nous contenterons de citer Mathias Gurtler, qui

travaille dans cet institut, et qui soumet «que nous sommes simplement à la fin

d’un cycle ».

Nous pouvons donc en déduire que la télé-réalité est

un moyen pour faire passer des valeurs comme l’individualisme mais son but

principal est de réaliser de l’audience.